マザーポットを作った紳士から聞いた昔話。

自動車の内装の開発をしていた紳士は、ある時、上司から「自動車の廃材を利用して商品が作れないか?」と声がかかった。

そこで、昔の自動車に使われていたベニヤなどの木質資材の廃材を利用し、ポトスなどの「つる性観葉植物」の支柱を作ってみた。植物のつるは支柱に良く絡まり好評を得た。しかし廃材は、新規輸入材に比べると高額になる。販売には至らなかった。

そんな時、知り合った植物生産者から「植物が元気になるポットは、ないのかなあ?」と相談を受けた。「今流通しているポットはすべてビニール製、花苗が蒸れてしまい痛む確率が高い」と聞いた。

その後は、「植物が育つポット」作りに時間を費やすことになった。

山奥の温室を借りての植物育成から始まり、不織布開発の為に紙漉き工房に通ったりと、研究・開発の日々。又、特許取得の為に、すでに同類のポットが存在していないかを調べるため、特許の資料を見まくった。当時まだ普及していなかったインターネットには資料が少ない。特許資料が開示されている「県営の図書館」に通い詰めた。

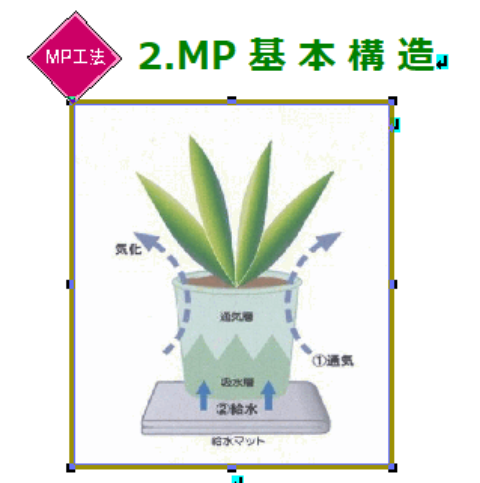

そして植物に必要な「保湿と乾燥」の両方を合わせ持つポットが無い事がわかった。結果、この「両方をあわせ持つポット」を開発する事に。が、それを作るのは、容易ではなかった。

開発が行き詰まり頭を悩ませていた、ある日の出来事。

作業中、粉塵を吸い込まないようにと未完成のマザーポットをマスク代わりに使っていた。そのマスクをしたままトイレに行き、うっかり落としてしまった。きれい好きの紳士は、そのマスクを丁寧に水洗いし、再びマスクとして口に当て呼吸をしようとしたら息ができない?????

その時点の開発段階では、短時間で保水する事を重視しており、保水に関しては優秀だったが、それが乾くまでには時間がかかる物だった。植物の根は呼吸をする為、空気が必要だ。乾く間もなく水分だけが供給され続けるとプラ鉢と同じで呼吸できない。それを避けるためには、水を吸わない不織布部分が必要だと気が付いた瞬間だ。

なんと「マザーポット」が誕生した場所は「トイレ」であった。植物が育つ為の2種類の不織布の組み合わせは、その後、特許も取得できたそうだ。 2024-03記述

紳士2.【トイレで生まれた

マザーポット】

=ep9=

緑文化普及協会

〒470-0113 愛知県日進市栄2丁目604「てるかガーデンデザイン」内

TEL:0561-72-7787

TOPへ戻る

ページ先頭に戻る

緑文化代表

マザーポットを作った張本人

郡池和彦

よもやま話

tomoe エッセイ

=ep9=

緑文化が出来ること

Ⅳ.マザーポットを作った昔の紳士

=マザーポット開発裏話=

=伝えること=